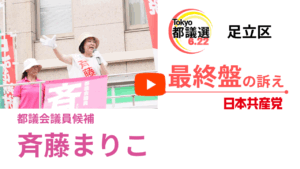

高層マンションの建設があいつぐ中、地域住民から〝公共施設は足りるのか〟〝災害時に対応できるのか〟などの声がよせられています。住民参加のまちづくりに転換し、改善するよう求めました。(2025年3月14日、予算特別委員会)

周辺住民の声をよく聞き、反映させることが不可欠

〇斉藤委員 再開発、まちづくりについて伺います。

足立区では今、北千住駅、綾瀬駅、千住大橋駅、京成関屋駅など、駅近くを中心に、高さ百四十メートルや百五十メートル級のタワーマンションの建設を含む再開発がめじろ押しです。

北千住駅周辺では、地価が十年前の二倍になり、マンションの価格や家賃が激しく値上がりしています。巨大な建築物による環境への影響や急激な人口増加に、公共施設が不足するのではないかなど、懸念する声も多く寄せられています。

まず基本的なことですが、高層マンションや大型商業施設など、この建設を伴う再開発に当たっては、地権者はもちろん、周辺住民の声を聞き、反映させていくことが大切だと思いますが、知事の認識を伺います。

○谷崎東京都技監 都は、都市計画区域マスタープランにおきまして、地域ごとの特性を踏まえ、拠点等を定めております。

また、都及び区は、開発計画が具体化する前に、拠点ごとのまちづくりの方針を策定しており、策定に際しましては、地権者や地元区、有識者等で構成する検討会で議論を行うとともに、説明会やパブリックコメントなどを実施しております。

事業者は、まちづくりの方針等の上位計画を踏まえまして開発計画案を策定し、周辺住民等へ説明を行い、意見を聞いた上で、都へ都市計画の企画提案などを行っております。

都市計画決定に際しましては、法令に基づき説明会の開催や意見書の受付を行うこととなっておりまして、都市計画審議会において、それらを踏まえて審議が行われております。

これらにより、まちづくりへの住民等の参加の機会を広く設けております。

○斉藤委員 私は知事の認識を聞いたんです。決定の手続の話を聞いたんじゃないんですね。まちづくりの基本的な姿勢について、知事が答弁されないのは本当に残念です。

100m超を4棟たてる千住大川端地区では、公共施設は足りるのか

〇斉藤委員 パネルをご覧ください。現在、足立区の京成関屋駅と東武線の牛田駅近く、隅田川沿いに広がる千住大川端地区では、商業施設とともに超高層マンション四棟が建てられる再開発が行われようとしています。

上の写真がその完成図、そして下の写真が今の工事の写真。住民の方が提供してくれました。

高さが最大で百四十メートル、外三棟も百メートルを超えるマンション群になる。中層のマンションも含めて、全部で二千百戸の住戸がつくられる計画です。

私は現地視察に行き、住民の方々のお話を聞いてきました。

六千人もの人口が流入してくる再開発に、駅や学校のキャパシティーは大丈夫なのか、学童や高齢者のための施設、災害時の避難所など、地域での受入れ体制は不足するのではないかと心配する声が次々と寄せられました。

千住大川端地区の地区まちづくり計画についての住民説明会にも、マンションの規模について、建物が高過ぎるのではないかという声のほか、子育て支援施設や学童保育、そして特別養護老人ホームを望む声など、また防災の観点から、いざというときの避難体制に関する不安の声が寄せられています。

都はこれらの声を聞いているのか、伺います。

○谷崎東京都技監 足立区からは、地区まちづくり計画の説明会等におきまして、住民から子育て支援施設や防災などについて様々な意見があったと聞いております。

事業者は区の上位計画等を踏まえまして、スーパー堤防の整備と併せ、避難場所となる大規模な広場の整備、地区内外の住民のための垂直避難場所や防災備蓄倉庫の整備などにより地域の防災性の向上を図るとともに、子育て支援施設やサービス付高齢者向け住宅の整備などを行うとしております。

○斉藤委員 小学校は、現在からピーク時には最新で四百人近くも増えるということが見込まれていて、既存の学校だけでは対応できないという状況が明らかです。

子育て支援施設といっても、民間任せになります。

また、自己負担が大きいサービス付高齢者向け住宅では、安心して利用できません。特養ホームをつくってほしいというのが住民の声です。民間任せのサービスではなく、公的責任を果たしてほしいというのが住民の願いです。

そして、その不安のもとにあるのが百メートルを超えるマンションの高さ、四棟も建てるという、この規模の大きさです。公共施設は十分ではないのに、不釣合いな再開発の規模だということです。

都市政策、住宅政策の専門の野澤千絵明治大学教授は、再開発によって実現する公共性の度合いに応じて、容積率等の規制緩和や補助金、税制上の優遇措置について本当に妥当かどうか、もう少し厳しく検証するべきだと指摘をしています。

人口が増えることに伴って必要な公共施設を提供していくこと、また、こうした公共施設の現状を検討した上で、どの程度の規模のマンションを建設することが適切なのか、考えていく必要があると思いますが、見解を伺います。

○谷崎東京都技監 区市町村は、都が都市づくりのグランドデザイン、都市計画区域マスタープランでお示しした都市の将来像の実現に向けまして、地域のまちづくりの方針や計画等を策定しております。

一般的に民間事業者が一定規模以上の開発を行う場合、これらの方針や周辺市街地の土地の利用状況、公共公益施設の整備状況などを踏まえまして、開発に伴います影響等を考慮した上で、区市等と協議をしながら開発計画を策定しております。

○斉藤委員 公共施設の整備状況を踏まえと今いって、いいましたけれども、先ほどのご答弁のとおり、ほとんどが民間任せで、学校も新設されるわけではありません。

高さを抑えてほしいとの地域住民の声を、反映させる仕組みを

〇斉藤委員 住民の皆さんは、いろいろ問題があるけれども、一番はマンションの高さが問題だというふうにいっています。公共施設のキャパシティーの問題や、日影やビル風など、環境への影響も高さをもっと抑えることができれば低減できるんじゃないかと訴えています。

しかし、これまでの住民説明会でそうした意見を幾らいっても、示される計画案は何の変更もなく、住民の意見は聞いてもらえないということです。

私たちは都市計画審議会でも、こうした住民の声を届けて議論をしますけれども、都市計画審議会の場での議論や住民からの声に基づいて、マンションや建物の高さが、示された案よりも低くなったというケースはありますか。

○谷崎東京都技監 都市計画法に基づく地区計画等におきましては、建築物の高さの最高限度など、建築計画の大枠を定めることとなっております。

都市計画決定に当たりましては、都市計画法第十六条に基づく説明会の開催や、十七条に基づく都市計画案の縦覧、意見書の受付など、広く都民の意見を聞くとともに、都へ提出された意見書につきましては、意見書の要旨と都の見解を都市計画審議会に提出いたしまして審議がなされるなど、適切に手続を行っております。

地区計画等の区域内で計画されるマンションなどにつきましては、事業者が風環境や日影など周辺への環境影響等も踏まえつつ、対応策などについて説明を行い、地区計画等で定めた高さの最高限度など、大枠の範囲内において建築計画を具体化していくものでございます。

○斉藤委員 長々答弁されなくても、中身の答弁になっていないんですから、もう本当にやめていただきたいと思うんです。

都市計画決定の手順の答弁でしたけれども、つまり、住民の声で高さの制限を変えたということはないということなんですね。今、この再開発、住民置き去りの再開発の在り方が大きく問われています。

都では、再開発組合やディベロッパーから東京都に対して、自分たちの意向を盛り込んだ開発計画案が提案されます。

都と民間の間で、どの程度容積率を割増しするか、つまり高さをどこまで認めるか、非公開の協議が重ねられた後に都市計画案として示されますが、これがほぼ最終案になっていて、都市計画審議会の場で議論した内容などが計画案に反映することはほとんどないということを先ほどの専門家は指摘しています。

まちづくりの計画を行う段階から市民の声を聞き、反映させていく仕組みが必要です。

千住大川端地区のまちづくり計画でも、都も直接住民の声を聞き、必要な公共施設の整備やマンションの適正規模について、区と連携して考えていくということを強く求めます。

将来をみすえ、持続可能なマンション建設と街づくりを

〇斉藤委員 このテーマの最後に、まちの持続性について伺います。

この再開発では、マンションの区分所有者だけでも二千百もの地権者が生まれることになります。マンションの老朽化が進み、人口減少も進む未来において、この巨大マンション群をどう維持することができるのか。

区分所有者が多数になるタワーマンション等の再開発において、将来世代が時代に合わせてダウンサイジングするとか、再々開発を行う必要が出てきたときの必要なコストの負担や住民の合意形成について、都はどのように認識していますか。

○谷崎東京都技監 まちの活力や魅力、防災力の形成など、公共性、公益性の観点からもマンションの適正な管理や再生が重要でございます。

市街地再開発事業により建て替える場合には、都市再開発法に基づき、施行区域内の土地所有者及び借地権者のそれぞれの三分の二以上の同意を得て、かつ同意者の所有する土地の面積等の合計が三分の二以上であることが法定要件となっております。

○斉藤委員 将来のことを考えているというような答弁は一切ないわけですね。現状のことしかお話ししない。

マンション管理士の方のお話も伺いましたが、現状でも三百世帯規模のマンションで合意形成を取るのがやっと、タワーマンションで区分所有者が多大になれば合意形成は困難だというふうにいっています。

再々開発や建て替えの合意について基準緩和をしたとしても、必要なコストはどこが負担するのか、将来世代のツケになる、負の遺産になるのではないかという指摘があります。

我が党の白石都議も指摘しましたが、都はかつて、新たに大量の住宅を生み出し、都市の景観や地域の生活環境に大きな影響を与える超高層マンションなどの新規開発については、都市づくりの観点も含め、規制や誘導の在り方等について検討が必要だと住宅マスタープランにかつて掲げていました。そのとおりではないでしょうか。

民間事業者のもうけのために無尽蔵にマンション開発をするのではなく、地域の住民の声を生かした持続可能なまちづくりへと転換していくことを求めるものです。