2021年10月27日、公営企業会計決算特別委員会

最前線で奮闘している都立病院への支援強化が求められている

◯斉藤委員 日本共産党の斉藤まりこです。資料のご提出をありがとうございました。

また、長引くコロナ禍で、昼夜を分かたずに現場でコロナの患者さんの対応に当たっておられます職員、そして医療従事者の皆さんに心からの敬意を表したいと思います。

私からは、まず、二〇二〇年度に都立病院がコロナ対策で果たした役割について伺いたいと思います。

昨年度の都立病院は、まさに新型コロナウイルス感染症との闘いの一年でした。未曽有のパンデミックが起きた中で、都民の命をどう守るのか、まさに感染症医療という行政的医療を担い、東京都の医療政策の中心を担う都立病院として、その真価が問われる年だったと思います。

そして、感染がいまだ終息していない中で、これまでの取組を検証し、コロナの克服とその先の医療の充実のために何が求められているのかを追求していくということが大事だというふうに思います。

都立病院として大きな力を発揮されたのがコロナ病床の確保です。都立病院では、一昨年度、二〇一九年度末の新型コロナウイルスの発生から、駒込病院などで真っ先に患者さんを受け入れて対応に当たってきました。

入院患者を大規模に受け入れてきた

〇斉藤委員 まず、二〇二〇年度に都立病院で新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために確保した病床の数について、病院ごとにお願いします。

◯藤本経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 令和二年度に最大で、広尾病院で二百四十床、大塚病院で百床、駒込病院で百六床、墨東病院で百床、多摩総合医療センターで二百床、神経病院で八床、小児総合医療センターで四十八床、松沢病院で十八床で、計八百二十床を確保いたしました。

◯斉藤委員 二〇二〇年度に最大で合計八百二十床の病床を確保してきたということです。

二〇二〇年度末には、公社病院も合わせると千七百床確保し、現在まで最大で、都立、公社病院合わせて二千床の病床を確保してきました。都内のコロナ病床の三割を八つの都立病院と六つの公社病院で担う、まさに都のコロナ医療の中心を都立、公社病院が担ってきました。

都内の新型コロナ患者の受入れ病院における先月、九月二十四日時点での病床の確保数を福祉保健局に出していただきましたが、都内の全ての受入れ病院の中でも、都立のように百床を超えて病床を確保しているという病院はありません。

なぜ都立がこれだけの病床を確保できたと考えているか、見解を伺います。

◯藤本経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 感染症医療は、行政的医療の代表的なものでありますので、コロナ対応に最優先で取り組んできました。このため、都立病院では一般医療を一部制限し、一般病床をコロナ病床に転用しました。

また、医師については、感染症科や内科をリーダーとして、他の診療科の医師が参加する診療チームを編成するとともに、看護師については、他の病棟からコロナ病棟への応援体制を構築しました。

◯斉藤委員 感染症医療は、行政的医療の代表的なものであるために、優先的に取り組んだと。都立病院が真っ先にそうした対応ができるのは、自治体の意思で自ら決めて、自ら実行できるというところにあると思います。

また、医師や看護師についても、感染症科や内科だけでなく、ほかの診療科の医師や、ほかの病棟からの看護師と応援体制をつくったというご答弁でした。

都立病院で働く方からお話を伺いましたけれども、大変なことがあっても、都立で働いていることへの使命感があって頑張れるというお話でした。地方から出てきて、都立病院に育ててもらって、都に還元していきたいという気持ちだったとその方は語ってくれました。

私は、こうした意識の下で、慣れないコロナの対応でも受け入れて働く都職員としての医療従事者の存在は、都の医療政策を実現させる大きな力になっているというふうに思います。

経営が苦しいなかでも、設備や機材を整備

〇斉藤委員 次に、コロナ対策のための工事や器材の購入について伺います。

二〇二〇年度に行った新型コロナウイルス対策のための改修工事や購入した器材の内容と金額について伺います。

◯藤本経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 都立病院では、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、令和二年度は、病室陰圧化の改修工事等を行い、工事費として一億三千万円を支出しました。

また、人工呼吸器などの医療機器等を購入するため、十七億六千万円を支出しました。

◯斉藤委員 決算の説明資料を見ますと、大きい工事としては、駒込病院の陰圧室改修工事、約一億一千六百万円の工事を行っています。そのほか、墨東病院の空調設備改修工事など、合わせて一億三千万円ということ。購入した器材は、人工呼吸器や陰圧装置など、合わせて十七億六千万円ということです。

これらは、二〇二〇年度の同時補正予算や四月の補正予算などで措置されたものと伺っています。二〇二〇年の一月から新型コロナの感染拡大が始まり、対策の必要性が発生してからすぐに補正予算で対応したということになります。迅速に工事や器材の購入が行われたということも重要だったというふうに思います。

今でこそ、昨年度の病院会計は黒字だったということが分かりましたけれども、コロナの感染が広がった当初は、国の補助が極めて不十分で、コロナ病床を確保すると経営にマイナスになる、そういう状況でした。その中で、これだけの支出を判断できたのが、都が財政的に支えている都立病院だからだと考えます。

重症化リスクのある方々の受け入れも

〇斉藤委員 次に、コロナの感染によって重症化するリスクがあるとされている方々の受入れについて伺います。

厚生労働省は、二〇二〇年四月十四日に医療提供体制についての通知を出し、配慮が必要と考えられるがん患者、透析患者、障害児者、妊産婦に関わる医療体制の整備を求めています。こうした方々を積極的に受け入れていくことも、都立病院の大切な役割だと思います。

コロナの感染によって重症化するリスクがあるとされている、こうしたがん患者、透析患者、障害児者、妊婦について、どのような対応を行ってきたのか。また、ほかの病院では受入れ困難で、都立病院で受け入れしたケースもあるのか伺います。

◯藤本経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 都立八病院全てで、それぞれの持つ機能や役割に応じて、がん患者や透析患者、障害児者、妊婦など、民間医療機関では受入れ困難なコロナ患者を積極的に受け入れてまいりました。

◯斉藤委員 都立の八病院で、それぞれの機能や役割に応じて、民間医療機関では受入れ困難なコロナ患者を積極的に受け入れてきたということです。重要な取組だと思います。

そこで、どれぐらいの受入れがあったのか、患者数について確認をしたいと思ったんですけれども、コロナに感染したがん患者、透析患者、障害児者、妊婦さんの受入れ数については統計が取れないというふうに伺いました。

今後は、こうしたケースの受入れについて把握し、検証できるようにするためにも、統計を取れるようにするべきだと考えますが、いかがでしょうか。

◯藤本経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 統計を取る場合には、患者情報を一件ごとに確認して集計する必要があります。

また、どのような症状の人を対象の患者とするかは様々なケースがあることから、困難であると考えております。

◯斉藤委員 現状では、患者さんの電子カルテから一件一件数えなくてはならないということで、統計を出すことは無理だということはよく分かりました。

しかし、こうした方々への医療提供体制について国も求めているとおり、都立病院において受入れしていくことは大切な役割ですし、それにどれだけ応えて、どんなケースがあったかなどを検証できるようにしておくことは必要ではないかと思います。

都は積極的にデジタル化を進めようとしていますが、こういうことこそシステム化して、医療情報の共有、検証ができるようにしていくということを求めます。

また、ご答弁で、どのような症状の人を対象とするかは様々なケースがあることから困難というお答えでしたけれども、まず、把握する必要があるということを確認して、具体的に検討するべきで、そうすれば解決できない問題だというふうには思えません。ぜひ検討するように求めておきます。

都立病院の拡充こそ必要ではないか

〇斉藤委員 都立病院がコロナ対策で果たしてきた役割について、病床の確保、重症化リスクのある患者さんの受入れなど伺ってきました。東京都全体の医療体制の中で、コロナ対策において都立病院が果たしてきた役割について、病院経営本部はどう評価しているか伺います。

◯藤本経営戦略担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 感染症医療は、行政的医療の代表的なものであるため、都立病院は、積極的に患者を受け入れるなど、コロナ対応を最優先に取り組んできました。

また、妊婦、精神疾患等の合併症患者、透析患者など、他の医療機関では対応困難な患者を積極的に受け入れ、令和二年度は、疑いを含め、延べで六万二千五百十五人の患者を受け入れてきました。

このように、コロナ対応に率先して取り組むことで、都民や地域から求められる役割を果たしてきたと認識をしております。

◯斉藤委員 コロナ対応に最優先に取り組み、対応困難な患者さんの受入れも積極的に行って、二〇二〇年度は延べ六万二千五百十五人の患者さんを受け入れてきたと。都民や地域から求められる役割を果たしてきたと認識しているというご答弁でした。

私も、都立病院が果たしてきた役割は大きなものだというふうに感じています。これまで質疑したどの会派でも、この役割を認めているところです。

しかし、それでも東京都全体では、特にこの八月に、医療機関につながらずに自宅で亡くなった方々が続出しました。

もともと日本では、医師の数も看護師の数も少ないということを考えれば、今回のような役割を果たせるこの都立病院を拡充していくことこそ求められているということを改めて強調させていただきます。

過度労働に追い込まれている都立駒込病院への支援を

〇斉藤委員 次に、都立駒込病院について伺います。

私の地元の足立区では、一番近くにある都立病院が駒込病院であり、区民からも親しまれ、信頼されている病院の一つです。

その駒込病院では、二〇二〇年度、コロナ禍で、医師たちの勤務実態が大変な状況にあるということが毎日新聞で報じられ、心配する区民の声が寄せられました。

私たちの開示請求によって、都立駒込病院に勤務する感染症科の医師が、二〇二〇年四月十六日から五月十五日までの一か月間に、最大三百二十七時間、それから、二〇二〇年十月十六日から二〇二一年一月十五日までの三か月間で、最大八百五十三時間の時間外労働をしていたということが明らかになりました。

感染症科の四人の医師が全員、過労死の労災が認められる目安の月八十時間をはるかに超える時間外労働をしていたという実態について、どのように受け止めているか伺います。

◯谷田経営企画部長 駒込病院は、感染症指定医療機関として、新型コロナウイルス感染症発生初期の段階から中心となって患者を受け入れており、とりわけ重症患者や、がん患者、他の感染症に罹患している患者、透析患者、認知症の患者など、他の病院では対応困難な患者を積極的に受け入れてまいりました。

一方で、駒込病院は、がんの専門病院として、他の医療機関では受入れ困難ながん患者についても対応しておりまして、即座にコロナ対応の応援体制を構築することが困難な事情がございました。

加えて、昨年十一月中旬に到来した第三波では、年末年始にかけて急速に患者が増加し、日中だけでなく、夜間休日も患者の対応が必要な状況となりました。

このような駒込病院の状況の中、都内の医療提供体制が極めて逼迫しておりまして、駒込病院の感染症科の医師に負担をかけたものと受け止めております。

◯斉藤委員 いろいろ経過のお話がありましたけれども、結果的に感染症科の医師に負担をかけたというご答弁でした。

月三百二十七時間の残業ということは、三十日間毎日働いたとして、一日十五時間以上働くということです。過労死ラインをはるかに超えているということはもちろんですが、およそ人間が心身の健康を保つことが不可能な長さの勤務実態です。

開示請求によれば、四人の感染症科の医師の時間外労働は、二〇二〇年の四月十六日から五月十五日までの間で九百六十九時間にもなります。

明らかに医師の増員が必要ではないかと思いますが、いかがですか。

◯谷田経営企画部長 年末年始の患者急増を受けまして、他の診療科の医師の応援体制を整え、患者の容体によって役割分担をしておりますほか、当直体制の見直しも行うなどにより、感染症科の医師の超過勤務は縮減されてきているところでございます。

◯斉藤委員 これほどの過重労働の実態がありながら、増員するとはいわないという、この都の姿勢って本当にひどいなというふうに思うんですけど、今ご答弁で、縮減してきたということは分かりましたが、感染症科の医師が月八十時間を超えて時間外労働している実態は、その後なくなったんでしょうか。

◯谷田経営企画部長 ただいま副委員長の方からお話ありましたけれども、感染症科の医師につきましては、全国的にも非常に少ないという実態もございます。

そうした中、年末年始の救急患者の増加を受けまして、他の診療科の医師の応援体制を整えた結果、令和二年度末の、これは一月半の実績になりますけれども、感染症科医師一人当たりの超過勤務は平均八十五時間に縮減されてきておりまして、今後も負担軽減に努めてまいります。

◯斉藤委員 ご答弁で、他の診療科の医師の応援体制を整えて、超過勤務は縮減されてきたということなんですが、それでも平均で八十五時間と、過労死ラインの八十時間を超えているという状況です。また、第五波の際も八十時間を超えるということがあったというふうに聞いています。

前と比べて減っているからいいということではないと思うんですね。今でも過労死ラインを超える残業をしているという深刻な実態なんです。

それでも増員しないというのが、東京都の冷たい姿勢だと私は思うんですけど、今、全国的に感染症科の医者が少ないという答弁がありましたけれども、だからこそ、都立病院でこの先を見据えて増やす必要があるという方針を明確にしていくということが必要なんじゃないのでしょうか。育成も含めて強化していくということが求められていると思います。

先ほど、ほかの診療科からの応援体制をつくっているという答弁がありましたが、開示資料を見ると、月八十時間を超える残業をしているのは、感染症科の医師だけでなく、外科や内科、整形外科、化学療法科など、多くの診療科の医師も同じ状況なんです。したがって、医師の数自体を増やさなければ、応援だけでは解決になりません。

過労死ラインを超えるような医師の過重労働は、都民の命にも直結する重大な問題です。都の責任として、一刻も早く今の深刻な実態を改善するためにも、医師の増員を行うことを強く求めます。

都立病院の独法化――都民をあざむく説明での強行は許されない

〇斉藤委員 次に、都立病院の独法化について伺います。

先ほど、この独法化について昨年度どのような準備をしてきたのか、ほかの質疑でもご答弁がありました。法人の組織運営体制や独自の財政制度、柔軟な人材確保と働きやすい環境整備に資する人事制度などの構築に向け準備、検討、こういうことがありました。

私の方からは、職員や都民に対してどのように説明してきたのか、この点も伺いたいと思います。

◯船尾計画調整担当部長 職員に対しましては、人事給与制度や移行に向けた検討状況について、イントラネットの掲示板を活用して説明して周知を図っております。

また、都民に対してでございますが、独法化の目的や意義につきまして、都民の方々にご理解をいただけるよう、病院経営本部のホームページ、都立病院だよりなどの広報紙を活用いたしまして広報を行ってきております。

◯斉藤委員 先ほどの質疑の答弁を含めて、コロナ禍の下で着々と進めてきたということで、改めて驚きですけれども、戦後最大の危機といわれる中、本来なら、独法化の準備はやめ、コロナ対策に集中し、現場を助けることこそ、都がやるべきことだったのではないでしょうか。

職員への説明についてもご答弁がありましたが、コロナ対策に尽力する中で、独法化について考える余裕などありません。職員の同意も取っていないことも、我が党の質疑で明らかになっています。

また、都民向けに広報もしてきたということでした。ここに関わって質問をしたいと思います。

都立病院に「制度的制約」があるかのような説明も

〇斉藤委員 都民向けに発行されているものに、都立病院だよりというものがあります。主に都立病院で配布されているということですけれども、二〇二〇年六月発行の都立病院だよりに、現在の都立病院が抱える制約として、高額医療機器を整備する場合というものが記載されています。

今日、パネルがあるんですけれども、こちら、ご覧いただきたいと思います。ちょっと文字は小っちゃくて見えにくいかもしれないんですけれども、これがその都立病院だよりの記事です。

これによると、ニーズが発生した翌年に予算要求となり、予算措置、契約手続、それから、医療機器の設置ができるのは三年目というふうに書いてあります。一年目、二年目、三年目ですね。

しかし、今回のコロナ対応では、直ちに補正予算を組んで、一億円以上の陰圧室の工事や様々な機器の購入を行っています。先ほど十七億円ほどという答弁もありました。この病院だよりの説明より早く対応するということは、法的には可能なんじゃないでしょうか。ご答弁をお願いします。

◯船尾計画調整担当部長 その都立病院だよりに記載している内容でございますが、基本的には、その年度で必要と見込まれる経費につきましては、当初予算において予算措置をされることから、高額医療機器を導入する場合、現在、定められた時期に導入費用の予算要求手続を行い、予算措置の裏づけの下、翌年度に契約手続を行うため、結果的に、ニーズが発生してから機器が設置されるまでに一定の時間を要していることを説明したものでございます。

補正予算を組んで機器を購入することにより、早く対応することは、法的には可能でございます。

◯斉藤委員 補正予算を組んで、この説明より早く機器を購入するということは可能だという答弁でした。

実際に、先ほど冒頭に質問しましたが、二〇二〇年度のコロナ対応では一億円以上の工事や総額十七億円の機器の購入を、補正予算などを措置して迅速に行ったわけです。

東京都は、よく制度的制約があるというふうにいいますけれども、実際は、制度の問題ではなく、自治体としてどう政策判断するのかという問題だということは明らかだと思います。購入に時間がかかるということは、独法化の理由にはならないということは明らかということを厳しく指摘しておきます。

コロナ禍のピーク時、独法化へのアンケートに職員を動員

〇斉藤委員 都民との関係で都が行ってきたことについて、もう一つ伺います。

都は、この間、都立病院の患者さんを対象にした独法化についてのアンケート調査を行っていることが私たちの開示請求によって分かりました。このアンケート調査はいつ行ったんでしょうか。

◯船尾計画調整担当部長 本アンケートは、独法化の準備に当たりまして、患者の都立病院に求める医療等のニーズを把握するために行ったものでございます。

事前に病院とも相談の上、実施いたしましたが、病院の患者対応に極力影響がないよう配慮しながら、令和二年七月下旬に実施をいたしました。

◯斉藤委員 令和二年七月下旬に実施したということですね。各病院と事前に打合せをするということもご答弁いただきましたが、このアンケートを取るために現場の職員はどのような対応をしたのか、お願いいたします。

◯船尾計画調整担当部長 本アンケートでございますが、入院患者と外来患者を対象に実施いたしました。

アンケートの配布、回収につきましては、基本的には委託した事業者が実施いたしましたが、各病院と事前に打合せする中で、一部の病院につきましては、入院患者の特性等の理由で、病院の職員が配布、回収を行ったところです。

◯斉藤委員 この独法化のアンケートが行われた七月下旬というのは、感染の第二波がピークに向かっていたときでした。そういうときに、独法化のことで打合せをさせるということや、一部の病院では職員が配布と回収をやると、こういう負担を負わせるということは、こういうときに一体何をやっているんだと現場からいわれても、これは仕方のないことだと思います。

真実をごまかすアンケートにも、多くの反対や不安の声

〇斉藤委員 次に、都民への説明の関係で確認しておきたいんですけれども、都立病院と地方独立行政法人の病院のそれぞれの定義と設置主体についてお答えください。

◯船尾計画調整担当部長 現在の都立病院は、地方自治法に基づき、都立病院条例が設置根拠となっており、都が直接管理運営する病院であり、病院の開設者は知事でございます。

独法化後の都立病院は、地方独立行政法人法に基づき、議会の議決を経て定めた定款が設置根拠となっており、都が一〇〇%出資して設立する法人が管理運営する病院であり、病院の開設者は法人の理事長でございます。

◯斉藤委員 私は、設置根拠を聞いたのではなくて、定義は何かと聞きました。端的に答えてほしいんですが、都立病院の定義は何でしょうか。

◯船尾計画調整担当部長 都立病院の定義のお尋ねですけれども、明確に明文化されているものというのは特にございません。

◯斉藤委員 定義が明確じゃないのに、都立病院、独法化の病院の説明というのは、まともにできないんじゃないかと私は思うんです。

都立という言葉が、都が設置するものにつけるというのは常識です。都立病院を定義するのであれば、都が設置する病院とするのが当然です。

ちょっと広辞苑も引いてみたんですけど、都立という言葉を広辞苑で引くと、東京都が設立、維持することとあります。したがって、都立病院というのは、都が設立、維持をするという、そのままのことになります。

さらに、都は、今のアンケートと一緒に、ここに持ってきているんですが、説明のペーパーというものを配っているということが分かりました。このペーパーには、独法化後も東京都が設置する都立病院であることには変わりありませんと書いてあります。

皆さんいつもいっていることだから、よく分かっていると思うんですけど、独法化すれば設置者は独法になるのですから、この記述は誤りではないですか。

◯船尾計画調整担当部長 そちらに書いているチラシでございますけれども、独法化後の病院は、都が一〇〇%出資して設立する法人が管理運営する病院であるということでございますが、都が引き続き関与しながら都立病院を運営するために、都が全額を出資して法人を設立するということを分かりやすく説明するために、都が設置する都立病院であることに変わりないというふうに表現をいたしました。

なお、名称の話ですけれども、他の自治体の病院、お隣の神奈川県ですとか埼玉県におきましても、神奈川県立、埼玉県立というような形で、独法化後もそういった名称を使用しております。

◯斉藤委員 今お話にもありましたけど、独法化後の病院の設置者は独法だということは、これは認めますよね。

◯船尾計画調整担当部長 独法化後の都立病院を運営する主体は、都が一〇〇%出資をした独立行政法人でございます。

◯斉藤委員 管理運営するのが独法だということですが、皆さんがつくった定款にも独法の設置者は独法と書いてあるというふうに思うんですね。

そうすると、これ、分かりやすく書いたというんですけれども、物すごく分かりにくく、だますかのようにして書いてある、そういうものだと思います。これは直ちに直してほしいというふうに思います。

アンケートの中身についてですが、独法化の真実をごまかすような認識に都民を誘導するような聞き方になっています。

都立病院の地方独立行政法人化は、感染症医療など民間医療だけでは対応が難しい医療を、将来にわたって確実に提供していくためであるということを知っていましたかという設問や、独法化は利益優先するために行うものではなく、医療やサービスを向上させるためであることを知っていますかと、こういう設問です。知っているかどうかという以前に、私は、これは事実と違うと思います。

繰り返しいっていますけれども、都立病院経営委員会の委員長も、独法化後の都からの財政支援について、従前のままでは何のための独法化かと発言しているように、独法化の狙いは、都の財政支出の削減です。アンケートでこのような質問をすること自体が間違いだと私は思います。

このアンケートの中身なんですけれども、自由記載欄があります。ほとんどが独法化への期待を書かせるような設問になっているんですが、ところが、独法化に関する百八十九件の記載のうち、期待を書いたのは僅か三十一人で二割以下、疑問について記入した人が五十七人、不安や要望を書いた人が七十五人、反対の意見を書いた人が二十一人と、疑問、反対、不安と答えた人が多いという状況です。

この結果をどのように受け止めるでしょうか。受け止めについてご答弁をお願いします。

◯船尾計画調整担当部長 本アンケートでございますが、独法化の準備に当たり、患者の都立病院に求める医療等のニーズを把握するために行ったものでございます。

自由記載につきましては、医療の充実のために期待する取組、地域での生活について期待する取組、サービス向上に向けて期待する取組のほか、地方独立行政法人について知りたいことについて記入をしてもらいました。

全体で九百七十七件の記入がございましたが、うち独法化に関しては百八十九件あり、不採算医療が縮小するという不安などの声がありましたので、患者さんに対しまして、行政的医療を充実強化させるための独法化であるという目的や意義をより分かりやすく丁寧に説明していくことが必要だと認識しております。

◯斉藤委員 私はどう受け止めているかということを聞いたんですけど、そこに対する言及はなくて、さらに説明をしていくんだというご答弁でした。

独法化をばら色に描くような、このような、先ほどのこのペーパーですけど、こういうのを配っていても、疑問や不安、反対の意見が多いということをきちんと受け止めるべきです。

アンケートの自由記述欄を黒塗りにし、都民の声は非開示

〇斉藤委員 このアンケート調査の自由記述欄には、都民の声が書き込まれているはずなんですが、開示請求を行って出てきたもの、自由記述欄が全て黒塗りで、都民が具体的にどんな意見を述べているのか全く分からない状況です。

こちらです。真っ黒だということがよく分かると思うので持ってきましたが、なぜ全部黒塗りにしているのか。個人を識別できるから開示できないというお話だったんですけど、例えば独法化に反対などの一般的な意見から個人を識別するというのは不可能なのではないでしょうか。見解を伺います。

◯船尾計画調整担当部長 東京都情報公開条例第七条第二号によりまして、特定の個人の識別につながる等の理由で非開示の扱いとしてございます。

◯斉藤委員 今の理由がこれに当てはまるのかなというのが疑問なんですよね。

一般的な意見から個人が特定できるということは考えにくく、情報公開条例に照らしても、開示しないで都民の意見を黒塗りにするというのは不当なのではないかと思います。

実際、ほかの開示請求では意見の内容が開示されることもあり、今のご答弁は整合性がありません。都にとって不都合な意見を隠そうとしていると思われても仕方がないと思います。

この黒塗りにされている意見ですけれども、独法化についてどんな不安や疑問が出されているのか、お答えお願いいたします。

◯船尾計画調整担当部長 アンケートの自由意見といたしまして、独法化によって、より一層の発展を期待する意見がある一方、なぜ独法化する必要があるのかとの疑問や、経営優先となり不採算医療が縮小するという不安、今の医療を担い続けてほしいとの要望などがございました。

今後とも、都立病院を利用する患者さんに対しまして、行政的医療を充実強化させるための独法化であるという目的や意義を理解していただけるよう、より分かりやすく丁寧に説明してまいります。

◯斉藤委員 やはり、経営優先となるから不採算医療が縮小するんじゃないかという不安や、なぜ独法化する必要があるのかという疑問が出ていたということです。

独法化を前提にしたこのようなアンケートは、そもそも行うべきではないと思いますが、その上、出された不安の声にきちんと向き合わずに、とにかく独法化を進めるという姿勢は許されないと思います。都民不在のまま進んでいるという実態です。

独法化を正しく理解するならば、都民が不安や疑問、反対の声を上げるのは当然です。東京都こそ、このことを理解する必要があります。

都民の声にこたえ、都立病院を残して充実を

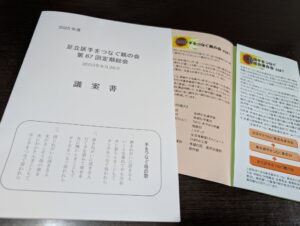

〇斉藤委員 最後に、一つ紹介したい別のアンケート調査があります。足立区で、私が日本共産党足立区議団と共に、昨年の夏に行った独法化についてのアンケート調査です。ちょうど都のアンケート調査と同じ時期になります。全戸配布を行って、一千四百四十八件の回答がありました。

こちらがそのアンケートですけれども、これは、昨年の夏に病院経営本部にも提出をしているものです。アンケートの内容はシンプルに、独法化について知っているかどうか、賛成か反対か、そして自由記述の三つだけの項目です。

独法化されることについて知っているが四一・三%、知らなかったというのが五八・七%でした。独法化に明確に反対と回答したのは六二・八%、明確に賛成と答えたのは僅か四・六%でした。

その自由記述欄には、多数の反対意見がありましたけれども、幾つかご紹介したいと思います。

コロナでこういう病院の大切さがよく分かった、都民の命を優先にしてほしい、また、救急、周産期、小児など、不採算な医療は切り捨てられるのではと不安です、子供が救急でお世話になったのでなおさらという声や、独法化反対です、公平な医療体制で弱者に対しても手厚く優しい医療を提供していただいているという認識でいたので、独立行政法人化してしまうということに不安を感じています、また、安心して医療が受けられるように、公立や都立の病院は残して強化をするべきだと思います、こうした都立病院の直営を願う切実な声が今も届けられているということです。

こうした都民の声をどう受け止めますか。

◯船尾計画調整担当部長 独法化に関しまして、不採算医療が縮小するなど様々な声があることは承知をしております。

今後とも、患者や都民の方々、関係団体など様々な関係者に、独法化が財政支出の削減ではないということですとか、行政的医療を充実強化させるための独法化であるという目的や意義を説明しながら、その準備を着実に進めてまいります。

◯斉藤委員 様々な意見があることは承知をしているということですが、様々な意見ではなくて、大半が反対だといっているんです。その声に耳を傾けて理解するべきなのは東京都です。

より分かりやすく丁寧に説明すると繰り返しいいますが、こうした声が出るのは、説明が足りないからではありません。独法化で、都民のための医療が後退するというのが事実だからなんです。現実的に病床が削られたり、差額ベッド代が高額になったり、そういう事態が相次いでいるじゃないですか。

私は、今回の質疑に当たっても、十三人の駒込病院の利用者の方々に声を聞いてきました。都立駒込病院行きのバス停でもお話を聞いてきました。六人の方が、まだ独法化のことを知りませんでした。知っていた方のほとんどが、都立の直営のままがいいといっていました。

都立だからこそお金の心配なく通えるのに、そういう病院をなくさないでほしい、また、コロナで都立病院が大切だと分かったのに、なぜ独法化なんですかと、そういう声でした。こうした声は間違った認識ではありません。

私たちは繰り返し指摘していますが、独法化を検討した病院経営委員会の委員長の言葉、独法化後の都からの財政支援について、従前のままでは何のための独法化かと。これ、端的に示していると思います。都の財政負担を軽くする、そのための独法化という手法です。その結果、不採算部門の切捨てにつながり、患者負担が引上げられる、明らかなことです。

東京都こそ、この都民の声を理解し、真実に向き合って、都立病院の直営を守るべきだということを強く求めて、質問を終わります。